在北京中轴线的北延长线上,一座承载着故宫文化新生的“文化地标”——故宫北院区正拔地而起。这座历时十余年规划建设的国家级文化工程,不仅是故宫博物院破解“宫院矛盾”、拓展文化传播空间的关键布局,更将串联起紫禁城的皇家宫殿群与西郊的三山五园园林群,勾勒出一条跨越时空的“京西文化旅游走廊”。

从“宫”到“苑”:解码北院区的战略定位

故宫北院区位于海淀区西北旺镇,西临西玉河,北靠崔家窑水库,距故宫本部约30公里,与圆明园、颐和园等三山五园景区直线距离仅1-2公里。其选址暗含深意:一方面,这里曾是明清时期皇家制砖、采石的“官式建材基地”,与故宫的营造史一脉相承;另一方面,作为北京城市中轴线向西北延伸的重要节点,北院区将填补“故宫-三山五园”文化带的核心空白,形成“前宫后苑、山水相映”的文化空间格局。

根据规划,北院区总用地面积约62万平方米,总建筑面积超40万平方米,规模接近故宫本部的五分之三。其功能远不止“扩容”:这里将建成集文物修复、展览展示、学术研究、公共教育、文化交流于一体的现代化博物院,预计每年接待游客量可达千万级,有效缓解故宫本部因场地限制导致的“展览难”“参观挤”问题。

建设中的“匠心”:传统与现代的对话

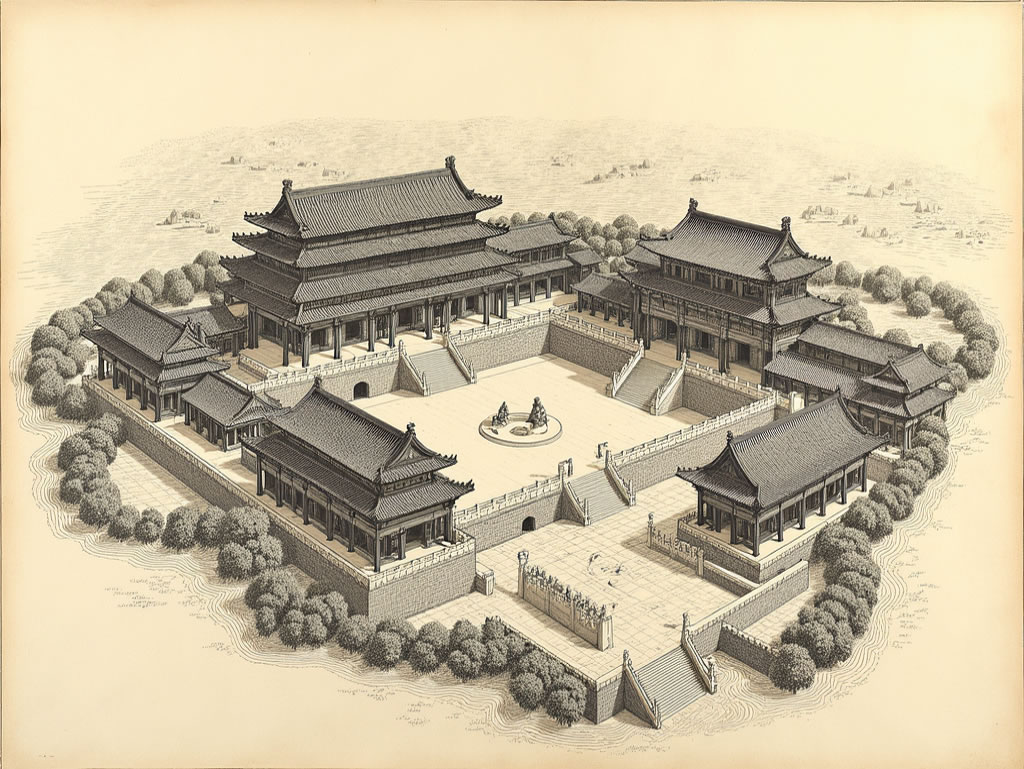

走进施工现场,传统建筑工艺与现代工程技术正碰撞出独特火花。北院区的建筑设计以“保真、传神、创新”为原则,既延续故宫“红墙黄瓦”的皇家气象,又融入三山五园的园林意趣——

建筑语言的传承:主建筑群采用“院落式布局”,通过轴线对称、层层递进的空间设计,呼应故宫的中轴对称理念;屋顶形制取法故宫午门、太和殿的“重檐庑殿顶”,但降低高度以适应现代功能需求;建筑材料选用传统灰瓦、青砖,部分构件采用3D打印技术复刻古建构件,兼顾历史厚重感与建造效率。

园林景观的融合:北院区依傍自然水系,规划了“一轴两带三区”的园林格局——中轴线上设置礼仪性广场与核心建筑,东西两侧以“山水园”“田园园”为主题,种植银杏、松柏、翠竹等传统植物,结合溪流、叠石打造“移步换景”的园林体验,与三山五园的“皇家园林美学”形成呼应。

科技赋能的保护:作为故宫文物保护的“第二基地”,北院区配备了世界一流的文物修复中心,涵盖青铜器、古书画、陶瓷、木器等10余个专业修复室,引入X射线荧光分析、激光拉曼光谱等先进检测设备,未来将承担故宫90%以上的一级文物修复任务。同时,地下空间规划了恒温恒湿的文物库房,可容纳约200万件文物,相当于故宫本部库容量的1.5倍。

串起“双遗产”:激活京西文化新生态

故宫与三山五园,一个是“世界最大的古代宫殿建筑群”(故宫),一个是“中国古典园林艺术的巅峰之作”(三山五园),二者共同构成北京“皇家文化”的核心载体。但长期以来,两者因空间分隔(故宫在中轴线核心,三山五园在西北郊),文化联动有限。北院区的建设,正成为串联二者的“金色纽带”。

展览联动:未来,北院区将与故宫本部、三山五园景区联合策划“宫廷与园林”主题特展。例如,故宫藏《三山五园图》卷、圆明园流失文物复刻品等将在北院区展出,结合圆明园遗址现场讲解,还原“万园之园”的盛景;同时,三山五园的园林艺术也将通过数字展陈、沉浸式体验等方式“走进”北院区,让观众在“宫”与“苑”的对比中理解清代皇家文化的多元面貌。

线路贯通:北京市已启动“故宫-三山五园”文化旅游带规划,北院区将成为这条线路的“枢纽节点”。未来,游客可从故宫出发,乘坐地铁16号线(已开通至万泉河桥站)直达北院区,再换乘公交或骑行前往圆明园、颐和园,全程交通时间控制在1小时内,形成“一日看尽京西经典”的文化旅游新路线。

文化共生:北院区还将策划“皇家园林文化论坛”“非遗活态体验”等活动,邀请园林大师、文物修复师、非遗传承人共同参与,推动“宫廷文化”与“园林艺术”的学术研究与大众传播。例如,结合传统节日推出“宫灯制作+园林雅集”体验,让观众在动手实践中感受“宫”与“苑”的文化交融。

2025年的新期待:从“建设中”到“开放中”

截至2025年8月,故宫北院区主体结构已基本完工,内部装修与设备调试进入冲刺阶段,预计2025年底前实现部分区域试开放,2026年全面开放。届时,这座“新故宫”将以更开放的姿态,向世界讲述中华优秀传统文化的深厚底蕴。

从“紫禁城”到“三山五园”,从“宫院”到“苑囿”,故宫北院区的崛起,不仅是一次空间的拓展,更是一场文化的“再生长”。它将以更丰富的文物展示、更立体的文化体验、更紧密的区域联动,让古老的皇家文化在新时代焕发新生,成为北京建设“全国文化中心”的又一标志性成果。

(注:具体开放时间及展览信息请以故宫博物院官方公告为准。)