圆明园的毁灭是中国近代史上一段令人痛心的文化浩劫。1860年英法联军攻占北京后,对圆明园进行了持续数日的洗劫与焚毁,这座耗时150余年、融合中西建筑艺术与园林精髓的“万园之园”,最终沦为一片废墟。如今我们所能见到的圆明园遗迹,大多是当年劫后残存的石质构件(如汉白玉柱础、雕刻石屏、喷泉残件等),而木质建筑已基本无存。至于“22张残存建筑遗迹老照片”,虽无明确文献记载这一具体数量,但19世纪末至20世纪初确实有一批西方摄影师(如德国人恩斯特·奥尔末、法国人谢阁兰等)和中国学者拍摄过圆明园废墟,这些影像成为记录圆明园晚期状态的重要历史资料。

尽管1860年后圆明园废墟大致保留了核心区域,但从清末到民国,乃至新中国成立初期,这些残迹仍因多重人为与自然因素加速消失,主要原因包括:

1. 官方拆毁与材料掠夺(清末至民国)

清政府在圆明园被毁后,长期无力管理园区。1900年八国联军侵华后,圆明园进一步沦为“无主之地”,周边百姓、军阀、官僚趁机入园拆毁剩余建筑,将石材、木料、砖瓦用于修建民居、寺庙或贩卖获利。例如:

西洋楼的汉白玉石材被切割后运走,用于建造颐和园、燕京大学(今北大)等建筑;

木质构件被拆解后作为燃料或低价出售;

甚至部分雕刻精美的石构件被文物贩子盗运至海外(如现藏于法国枫丹白露宫的部分圆明园文物)。

2. 自然侵蚀与战乱破坏(20世纪上半叶)

北京的气候(冬季严寒、夏季暴雨)对石质残迹的侵蚀极为严重,未加保护的汉白玉构件逐渐风化、开裂;而1920年代的直奉战争、1937年日军侵华等战乱中,圆明园遗址又遭炮火波及,部分残存建筑被彻底摧毁。

3. 城市建设与“遗址”认知的转变(新中国成立后)

新中国成立初期,百废待兴,圆明园遗址因位于北京西北郊,一度被视为“荒地”。1950-1970年代,部分区域被开垦为农田,或用于修建工厂、学校(如清华大学曾在此取土制砖);直到1980年代“文物保护”意识觉醒,圆明园才被正式列为全国重点文物保护单位,开始系统性保护。但此时,大部分木质建筑、可移动文物已无存,仅余少量石质残迹(如大水法石拱、远瀛观柱础等)。

“有一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑,这就是圆明园。” 法国文豪雨果笔下的东方奇迹,在 1860 年那场大火中化为焦土。

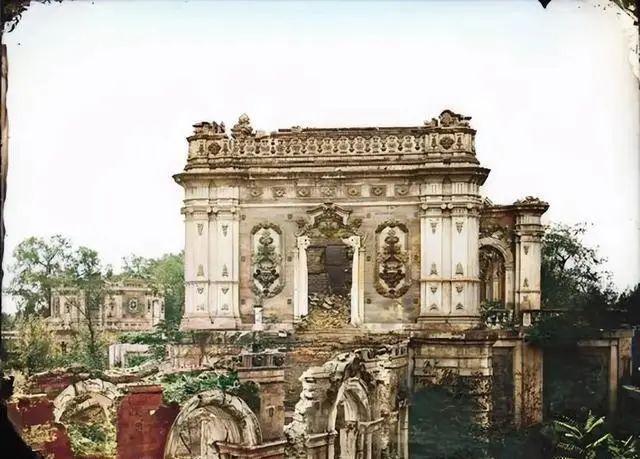

△谐奇趣的主楼

但鲜为人知的是,150 年前的圆明园虽遭洗劫,仍有大量建筑残存,而如今这些遗迹几乎消失殆尽。让我们通过老照片与史料,揭开这段令人心碎的历史真相。

△谐奇趣东边的音乐亭

一、洗劫后的 “幸存者”:废墟上的文明碎片

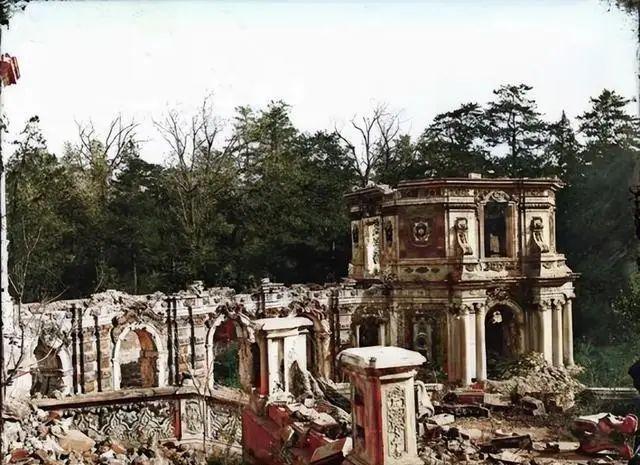

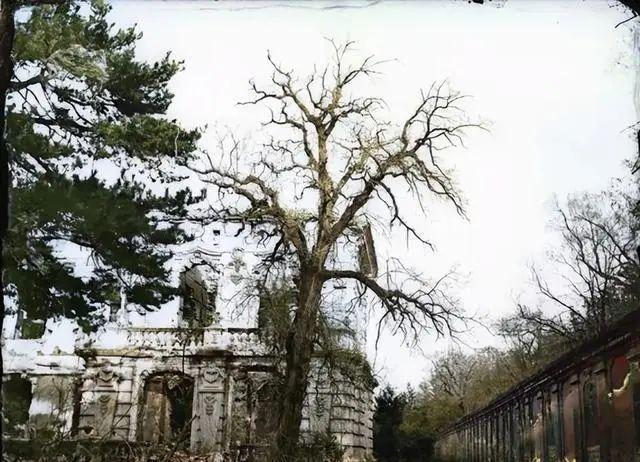

1860 年英法联军纵火三日,5200 亩园林(相当于 5 个故宫)的木构建筑几乎全毁,但砖石结构的西洋楼、舍卫城等仍有遗存。1875-1877 年,法国人谢满禄、德国人奥尔末用镜头记录下惊人画面:

△宫殿的残骸,周围种满了庄稼

西洋楼的残阳:谐奇趣主楼虽屋顶坍塌,但雕花石柱依然挺立,东侧音乐亭的琉璃瓦在废墟中闪烁微光。

△谐奇趣南面的湖, 变成了无人看管的野湖

远瀛观的汉白玉大门上,“1860.10.18” 的刻痕清晰可见,那是联军纵火的铁证。

△昔日庄严的皇家园林,成为了村民的牧场

舍卫城的黄昏:这座雍正年间建造的 “佛城”,1882 年照片显示城门匾额 “舍卫城” 三字仍完整,城墙上的佛像浮雕虽遭破坏,但整体轮廓尚存。然而到 1921 年,陆军十六师竟派车拆毁城墙,如今只剩三面残墙。

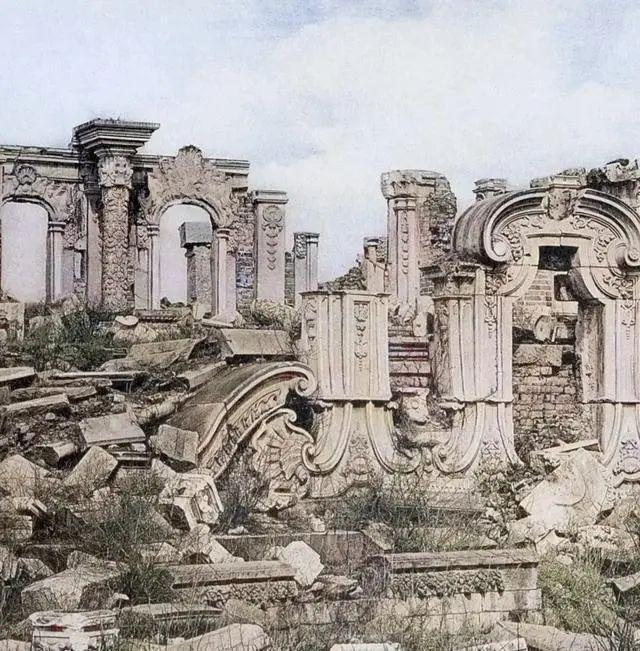

△残存的西洋建筑

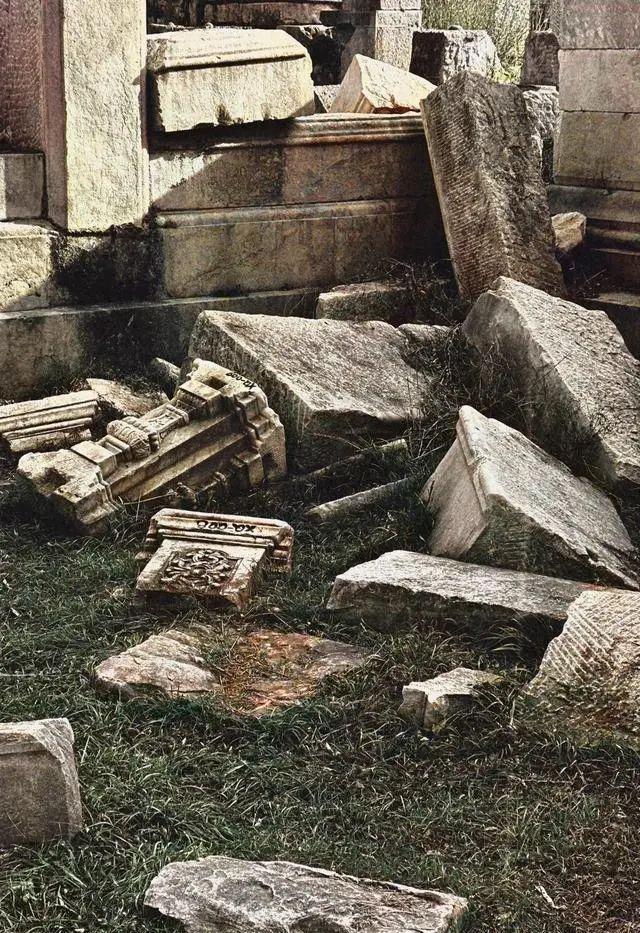

被毁的 “水力钟”:海晏堂前的十二生肖兽首喷泉,1877 年照片中仅剩基座,但石柱上的卷草纹雕刻仍精美绝伦。

△1877年残存的石梁

当时虎首、牛首等尚未回归,而如今七尊兽首虽已回家,龙首、蛇首等五尊仍流落海外。

△圆明圆先是火劫,大火焚烧。然后石劫,把石构件偷走搬运

更令人唏嘘的是,被毁后的圆明园竟成了村民的 “宝藏库”:宫殿残垣间种满庄稼,西洋楼的汉白玉石块被搬去修猪圈,黄花阵的大门成了外国人野餐的餐桌。这些画面,定格了文明崩塌的瞬间。

△雕刻精细的大理石块,掩没于荒草之中

二、从 “火劫” 到 “土劫”:四次浩劫彻底抹除文明印记

1860 年的 “火劫” 只是开始,圆明园历经四次劫难才彻底沦为废墟:

△1900年之后,这些散落的石雕,也逐渐消失不见

1900 年木劫:八国联军攻入北京,太监勾结土匪拆毁幸存建筑,连海晏堂的千年古树都被砍去烧火。此时圆明园内尚存 15% 建筑,如蓬岛瑶台、双鹤斋等。

△黄花阵的大门,几名外国人坐在门口野餐

现存最早的圆明园照片拍摄于1870年代前后,此时距英法联军焚园已过去约10年,但园内建筑并未完全消失,而是处于“逐渐坍塌”的过程中。这些照片多聚焦于西洋楼景区——这是圆明园中最具西方风格的区域,由意大利传教士郎世宁、法国传教士蒋友仁等设计,包含海晏堂、大水法、远瀛观等标志性建筑,因采用石材建造(部分木构架外覆琉璃瓦),劫后残迹相对保留较多,成为摄影师的主要拍摄对象。

以德国摄影师恩斯特·奥尔末(Ernst Ohlmer)1873年拍摄的一组照片为例(现存约12张),他记录了当时西洋楼的典型景象:

大水法:原本由10层汉白玉喷泉构成的大型水景,此时仅存部分雕刻精美的石拱门、断裂的喷水管柱,以及散落在地的石鱼、石狮(部分雕刻仍清晰可见西式卷草纹与中国传统云纹的融合)。

远瀛观:原为欧洲巴洛克风格的观景楼,此时主体结构已坍塌,仅余几根雕刻着西洋人物、花卉的汉白玉柱础和断裂的山墙,残墙上还残留着火烧后的黑色痕迹。

海晏堂:以十二生肖兽首喷泉闻名的建筑,此时兽首已流失(后被文物贩子盗运海外),仅存基座和部分雕刻着西式人物、贝壳纹的石墙,地面散落着破碎的大理石构件。

此外,还有一些照片记录了长春园、绮春园的部分残迹,如倒塌的琉璃瓦当、被烧焦的木柱残段,以及荒草丛生的湖泊遗址——曾经的“湖光山色”已沦为沼泽与废墟。

民国石劫:军阀曹锟用圆明园太湖石修建保定公园,王怀庆拆舍卫城城墙建私宅,甚至连达园宾馆的假山都来自圆明园。1927 年照片显示,大水法下的一对石鱼被搬至城内宅院,直到 2006 年才回归。

△圆明园里,既有仿杭州西湖的;,又有复刻苏州狮子林的;,还有巴洛克风格的西洋楼

新中国成立前土劫:农民挖山填湖种地,山形水系彻底破坏。1950 年代照片中,远瀛观石门因地震倒塌,海晏堂东门门拱也在灾害中消失。

△倒塌的石柱

特殊时期的破坏:1960 年代,圆明园内工厂、靶场林立,甚至出现粪场与猪圈。清华大学教授郭黛姮研究发现,1965 年后园内山峰被削平,河道完全消失。

△一间损毁的收藏馆

三、消失的文明:从 “万园之园” 到 “只剩石柱”

对比 150 年前的老照片,如今的圆明园令人痛心:

谐奇趣的消亡:1877 年照片中,谐奇趣主楼虽残破但结构完整,东侧音乐亭尚存屋顶;而如今只剩地基与几根石柱,连南侧的野湖都被填平。

△焚毁后的一座小型喷水池

海晏堂的凋零:乾隆时期象征 “四海升平” 的海晏堂,1877 年照片中主体建筑尚存,古树环绕;如今只剩几截断柱,基座上的兽首喷泉痕迹模糊难辨。

△观水法的钟形门,原来这里的宝座和铜鹤,都已消失不见

线法山的湮灭:1877 年照片显示,线法山八角亭虽屋顶残破,但四根石柱仍支撑着结构;到 1920 年代,亭子只剩石柱,如今已完全消失。

△海晏堂古树。1900年后,这些古树也被拉走烧火

唯一幸存的正觉寺,因偏居一隅未被焚毁,成为圆明园唯一木构建筑。2002 年考古发现,这里曾出土 200 余件文物,包括西洋钟表、瓷器等,印证着昔日辉煌。

△海晏堂的主体建筑

四、文明启示录:废墟上的民族觉醒

圆明园的毁灭是一面镜子,照见落后就要挨打的残酷现实,也折射出文明守护的艰难。如今我们能做的,不仅是凭吊废墟:

文物回家路:截至 2023 年,七尊兽首已回归,马首更是第一件回到原址的流失文物。但龙首、蛇首等仍下落不明,追索之路漫漫。

△远瀛观大门远景

遗址新生:1976 年圆明园管理处成立,历经数十年清理,西洋楼遗址、大水法等核心区域得以保护。2024 年,通过 3D 技术复原的西洋楼沙盘,让游客得以 “穿越” 感受昔日盛景。

△远瀛观大门近景

精神传承:周恩来总理曾批示 “圆明园一砖一石不准动”,如今这里成为爱国主义教育基地。正如雨果所言:“岁月创造的一切都是属于人类的。” 守护文明,就是守护民族的尊严。

△倒塌的西式建筑,遍地狼藉

站在西洋楼残柱前,我们看到的不仅是石头,更是一个民族的伤痕与觉醒。从 “三天焚毁” 到 “百年修复”,圆明园的故事从未终结 —— 它提醒我们:唯有自强,方能守护文明的星火。

△焚烧过后的无梁殿

这些百年前的老照片,不仅是圆明园“毁灭过程”的视觉证据,更是近代中国遭受列强侵略的文化符号。它们以直观的方式记录了一个文明古国的辉煌如何被暴力摧毁,也时刻提醒着我们:文化遗产的保护需要和平的环境与全社会的重视。

如今,圆明园遗址公园内仍保留了约10万平方米的遗迹(包括山形水系、部分石质构件和植物配置),并通过数字化复原技术(如“数字圆明园”项目)尝试重现其历史面貌。但这些努力,终究无法完全弥补“万园之园”永远消逝的遗憾——那些消失在历史尘埃中的雕梁画栋、奇珍异宝,成为中国近代史上一道无法愈合的文化伤疤。

正如学者冯骥才所言:“废墟是历史的书页,圆明园的废墟更是一部用石头写成的苦难史。”这些老照片,正是翻开这部“苦难史”的第一页。

(本文部分史料与照片引用自《圆明园四十景图》、法国国家图书馆馆藏影像及圆明园遗址公园档案)