一、规划背景与现状分析

1. 政策背景

- 国家战略:紧扣《“十四五”旅游业发展规划》《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》《全国历史文化名城名镇名村保护规划》等政策,强调“保护优先、活态传承、文旅融合”。

- 地方需求:结合省级/市级文旅发展规划,明确古镇古村在区域文旅格局中的定位(如“区域性文化地标”“乡村振兴示范项目”)。

2. 资源现状

- 文化价值:梳理核心文化要素(如历史沿革、建筑遗产、非遗技艺、民俗节庆、名人故事等),评估是否为文保单位、传统村落、历史文化名镇名村等。

- 旅游基础:现有旅游业态(如观光、民宿、餐饮)、游客画像(客源地、年龄、消费结构)、年游客量及收入数据。

- 现存问题:

- 保护层面:建筑老化、基础设施薄弱、非物质文化遗产传承断层;

- 开发层面:业态单一(依赖门票经济)、商业化过度(本土文化被稀释)、同质化竞争(缺乏特色);

- 社区层面:居民参与度低、利益分配不均、人口外流导致“空心化”。

二、总体要求

1. 指导思想

以“保护为主、合理利用、传承发展”为核心,推动“文化+旅游+生态”深度融合,打造“见人见物见生活”的活态文化体验地,助力乡村振兴与文化自信建设。

2. 基本原则

- 保护优先:物质遗产(建筑、街巷、水系)与非物质遗产(非遗、民俗)“双保护”;

- 活态传承:避免“博物馆式”静态展示,通过场景化、体验化激活文化生命力;

- 主客共享:兼顾游客体验与居民生活需求,保留本土生活方式;

- 差异化发展:挖掘独特文化IP(如“江南水乡”“徽派古建”“西南少数民族古寨”),避免同质化。

3. 发展目标

- 短期(3-5年):完成核心区保护修缮,建成1-2个标志性文旅项目,游客量年均增长20%,旅游收入占比提升至30%,居民人均增收5000元;

- 中期(5-10年):形成“文化体验+休闲度假+文创产业”的复合业态,创建国家级文旅融合示范区,游客量突破500万人次/年;

- 长期(10年以上):成为全国古镇古村文旅标杆,文化IP影响力辐射全国,实现“以文促旅、以旅兴村”的可持续发展。

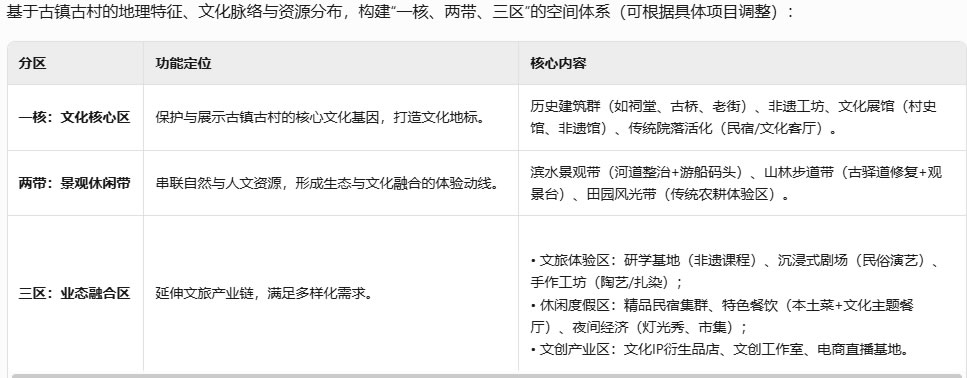

三、空间布局与功能分区

基于古镇古村的地理特征、文化脉络与资源分布,构建“一核、两带、三区”的空间体系(可根据具体项目调整):

四、主要任务与实施路径

任务1:文化遗产保护与活化

- 物质遗产保护:

- 编制《古镇古村保护规划》,划定核心保护区、建设控制地带,明确建筑修缮标准(“修旧如旧”);

- 实施“微改造”工程:修复古街巷、古桥梁、传统民居,保留原住民生活痕迹(如保留老茶馆、传统商铺)。

- 非物质遗产活化:

- 建立非遗档案库,培育传承人(设立“非遗工坊”,提供场地补贴与培训);

- 推动“非遗+旅游”:非遗体验课(如扎染、木版年画)、非遗主题民宿(房间布置非遗元素)、非遗市集(定期举办)。

任务2:旅游产品体系构建

- 核心产品:文化深度游(如“一日穿越”主题线路:古村晨读→非遗工坊体验→传统午餐→民俗演艺→夜游古街);

- 特色产品:

- 研学旅游:针对学生群体设计“古建测绘”“非遗手作”课程;

- 亲子旅游:推出“古村小管家”体验(参与传统农耕、喂养家禽、制作传统美食);

- 康养旅游:依托生态环境开发“古村禅修”“草药温泉”等项目;

- 夜间经济:打造“夜演、夜食、夜购、夜游”四大场景(如灯光秀、露天电影、特色夜市、古宅夜话)。

任务3:基础设施与服务提升

- 交通优化:开通“古镇古村旅游专线”(连接高铁站/城区),完善内部慢行系统(石板路修复、自行车道、电瓶车接驳);

- 智慧旅游:搭建“数字导览平台”(小程序/APP),提供语音讲解、路线规划、实时客流查询;安装监控系统,保障游客安全;

- 服务配套:建设游客中心(咨询、寄存、医疗)、特色停车场(生态停车场+新能源充电桩)、旅游厕所(三星级以上标准)。

任务4:产业融合发展

- “文旅+农业”:开发“古村田园综合体”,推出采摘园(有机蔬菜/水果)、农耕体验(插秧、收割)、农产品加工(手作米糕、果酱);

- “文旅+工业”:依托本地传统手工业(如竹编、陶瓷)打造“工业旅游示范点”,游客可参观生产流程并购买手作产品;

- “文旅+商业”:引入本土老字号(如传统糕点铺、中药铺),限制过度商业化(商铺占比不超过总建筑面积的30%)。

任务5:品牌营销与社区参与

- 品牌塑造:提炼文化IP(如“千年水乡·活态传承”),设计视觉系统(LOGO、IP形象);通过短视频(抖音/小红书)、纪录片(《古村故事》)、文创产品(IP盲盒、文化衫)扩大影响力;

- 节庆活动:策划年度主题节庆(如“开渔节”“晒秋节”“非遗文化节”),联合媒体直播,吸引流量;

- 社区共建:

- 建立“居民参与机制”:鼓励居民以房屋、手艺入股文旅项目,优先雇佣本地员工(民宿管家、导游、餐饮从业者);

- 设立“社区发展基金”:从旅游收入中提取5%-10%,用于公共设施维护、文化遗产保护、居民福利(如老人补贴、儿童教育奖励)。

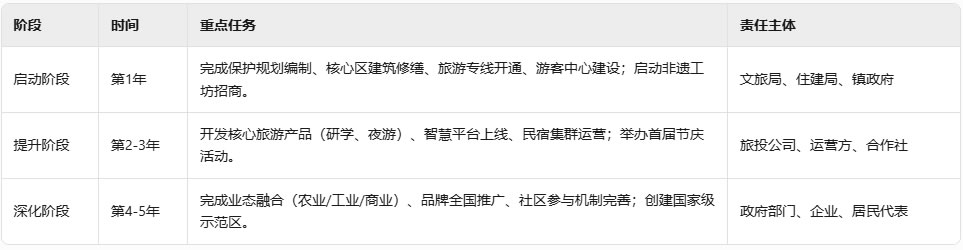

五、实施方案与行动计划

六、保障措施

资金保障:

- 财政资金:争取中央/省级文旅专项补助(如“中国传统村落保护资金”),设立古镇古村文旅发展专项资金(每年不低于500万元);

- 社会资本:通过PPP模式引入文旅企业(负责项目运营),鼓励乡贤捐赠、村民入股;

- 金融支持:申请文旅产业贷款、发行专项债券,探索“文化遗产保险”试点。

人才保障:

- 引进专业团队:聘请文旅规划、运营、营销专家担任顾问;

- 培育本地人才:开展“非遗传承人培训”“民宿管家培训”“导游讲解培训”(每年5-10期);

- 引进青年人才:提供创业补贴、住房优惠,吸引返乡青年参与文旅创业(如开咖啡馆、文创店)。

政策保障:

- 土地政策:优先保障文旅项目用地(如集体经营性建设用地入市、宅基地流转);

- 税收优惠:对文旅企业、非遗工坊给予增值税减免、所得税优惠;

- 审批简化:建立“文旅项目绿色通道”,缩短规划、建设、消防等审批流程。

监督评估:

- 建立“季度督查+年度评估”机制,委托第三方机构对保护效果、旅游效益、居民满意度进行评估;

- 公开透明:定期发布《古镇古村文旅发展报告》,接受社会监督。

七、风险防控

- 过度商业化风险:严格限制商业网点数量(核心区商铺占比≤30%),禁止拆真建假;

- 文化失真风险:非遗展示需由传承人主导,避免“舞台化”“庸俗化”改编;

- 社区矛盾风险:建立“居民议事会”,重大事项(如商铺招商、门票定价)需经居民投票表决;

生态破坏风险:实行“环境影响评价”,控制游客容量(核心区日接待量≤3000人)。

结语:古镇古村文旅发展的核心是“让文化活起来、让居民富起来、让游客留下来”。通过保护与利用的平衡、传统与现代的融合,最终实现“以文化赋能旅游、以旅游反哺文化”的可持续发展目标。

专注于手绘旅游地图、景区导览、全域旅游系统定制开发

免费注册:易览云导览系统 客服电话:0898-32693777